Skate Story es una experiencia que se resiste a ser explicada desde los parámetros tradicionales del videojuego. Más que una obra interesada en contar una historia convencional o en ofrecer un desafío estructurado, funciona como un trance interactivo, una sensación prolongada que se construye a partir del movimiento, el ritmo y la atmósfera. Desde su premisa —un ser de cristal que firma un pacto infernal para devorar la luna sobre una patineta— queda claro que aquí la lógica narrativa importa menos que la emoción que transmite su recorrido.

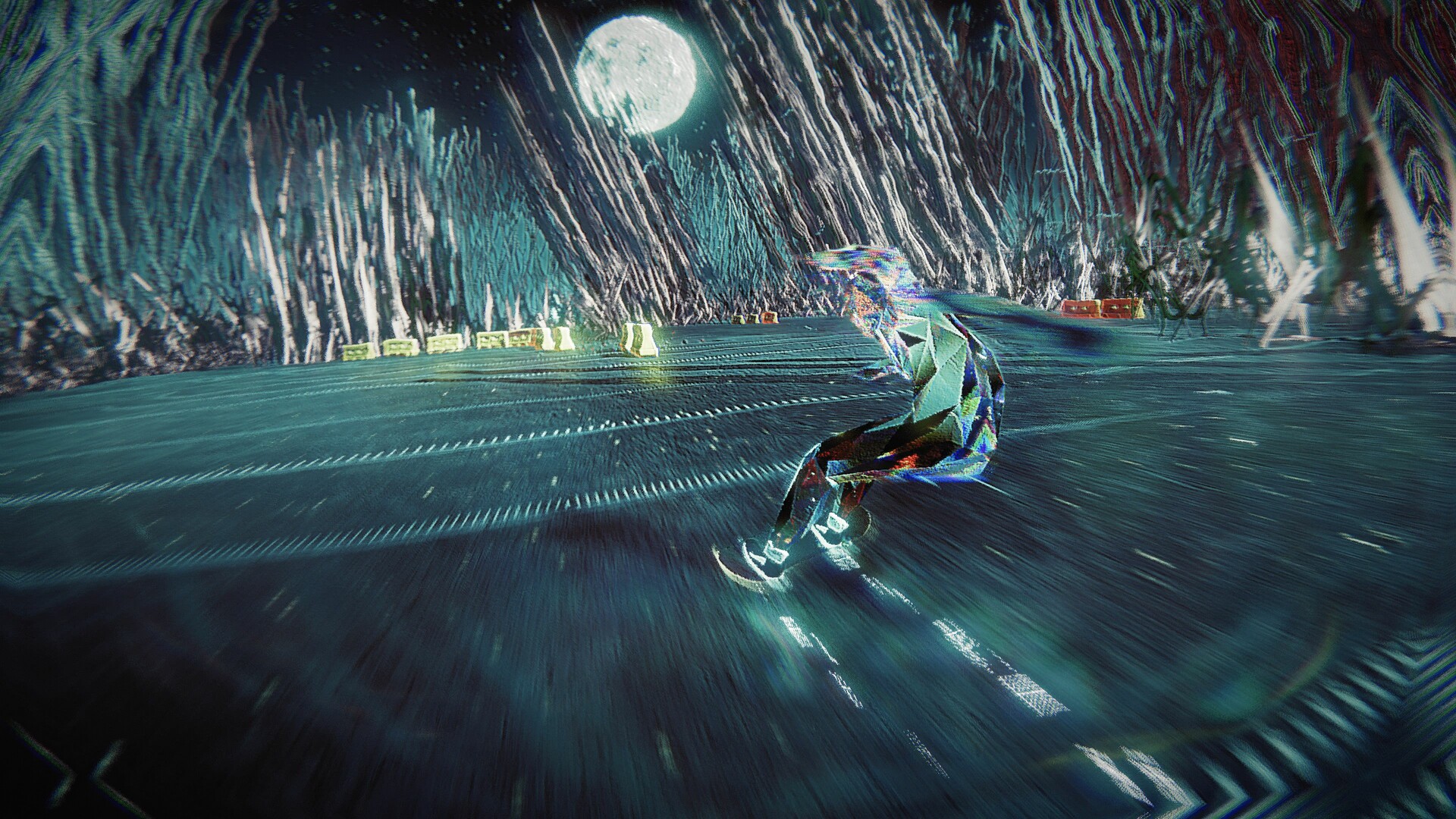

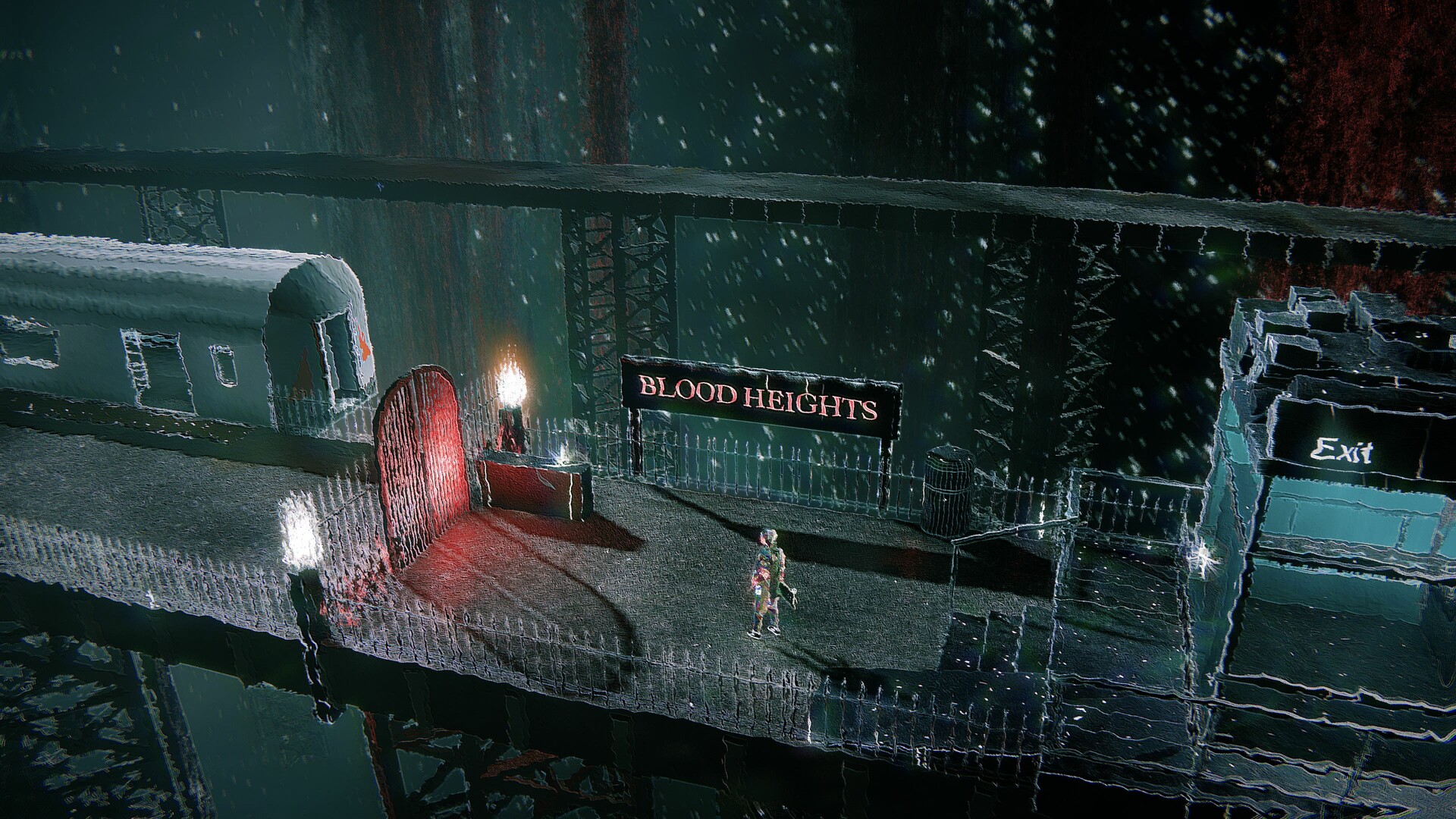

El viaje que propone Skate Story se siente abstracto, casi onírico, apoyado en escenarios infernales minimalistas que combinan cemento, negrura y geometría surrealista. La identidad visual, aunque aparentemente sencilla, resulta hipnótica y cargada de intención: cada descenso, cada rampa y cada superficie parecen diseñados no solo para patinar, sino para reforzar una sensación de caída constante, de danza frenética en un espacio que no busca ser comprendido del todo. No hay una sobrecarga de estímulos, pero sí una dirección artística muy marcada que logra dejar huella incluso en sesiones cortas.

El sistema de juego se aparta de los estándares del género. Patinar en Skate Story no consiste únicamente en ejecutar trucos por puntuación, sino en convertir el movimiento en una forma de combate y expresión. La tabla funciona como arma, los trucos como ataques y los combos como un lenguaje propio que mezcla precisión y fluidez. El castigo por fallar es mínimo, lo que favorece la experimentación y mantiene el ritmo sin romper el flujo, reforzando esa idea de “baile” constante más que de prueba estricta de habilidad. No exige perfección, pero sí invita a encontrar placer en el dominio progresivo de sus mecánicas.

Uno de los pilares más potentes de la experiencia es su apartado sonoro. La música, de carácter sintético y psicodélico, no acompaña simplemente la acción, sino que la define. Cada pista parece elegida para amplificar el estado mental que propone cada tramo, convirtiendo el descenso en una especie de ritual hipnótico. El diseño de sonido, con el crujir del cristal y el roce constante de la patineta, termina de cerrar una identidad sensorial muy cohesionada, donde imagen, sonido y control trabajan en la misma dirección.

Sin embargo, Skate Story también deja una sensación persistente de que podría haber sido más. La duración es contenida y muchas de sus ideas, aunque brillantes, se exploran solo de manera superficial. La narrativa, deliberadamente críptica, ofrece destellos poéticos memorables, pero no se desarrolla lo suficiente como para construir personajes o arcos emocionales más profundos. Del mismo modo, el sistema de patinaje, aun siendo original y satisfactorio, carece de la variedad y complejidad que podrían haber elevado la experiencia a un nivel aún más ambicioso.

Esa falta de expansión también se percibe en la ausencia de modos adicionales o herramientas para revisitar secciones una vez concluido el recorrido. Skate Story se siente como una obra intensa pero de una sola sentada, diseñada para impactar y desaparecer, más que para mantenerse como un espacio recurrente al que volver. No es un defecto grave, pero sí una oportunidad perdida para explotar un concepto que claramente tiene potencial para crecer.